高崎経済大学では、2025年度も「特別講義」シリーズを開講しており、全15回のうち第4回目の講義が5月13日に実施されました。

本シリーズは、学生が「自分らしく生きる力」を育むことを目的に、知識の獲得にとどまらず、自己理解と社会的視点を統合していくプロセスを重視しています。思考・対話・内省のサイクルを通じて、学生が自身の人生を主体的に捉え、今後の行動へとつなげていくことを目指しています。

第4回目のテーマは「志の重要性」。

今回の講義では、「志」とは何か、その意味や価値を見つめ直すことから始まりました。野口は冒頭で、「志とは、あなたがこうしようと心に決めたこと。それだけです」と伝え、学生にとって決して難解ではない、日常に根ざした概念であることを強調しました。

ただし、そのシンプルな言葉の背後には、「自分で意思を持ち、目的に向かって進むことの難しさ」と「現代社会におけるその希少性」があると指摘。学生たちは、「志」を他人や社会から与えられるものではなく、自らの内から見出すものであることを学びました。

この講義では、志を持つことの意義を論理的に学ぶのではなく、「実際に志を見出し、言葉にし、他者と共有する」という体験的なプロセスが重視されていました。学生自身が、自分の内面と向き合う時間を通じて、「今の自分にとって大切なこと」を探る取り組みが行われました。

学生一人ひとりの「大切なこと」を見つける自己探究ワーク

講義の中心となったのは、「志」という抽象的なテーマに対し、学生一人ひとりが自らの価値観と向き合い、「自分にとっての大切なこと」を具体的に言語化するためのワークです。今回のワークでは、学生の内面にある“核”を探るために、「好きなこと」「得意なこと」「大切にしていること」の3つの視点を組み合わせて、自分の“やりたいこと”を探求していきました。

まず、学生は配布されたワークシートを用いて、自分のこれまでの経験や日常の中にある「好き」「得意」を自由に書き出すところからスタートしました。野口からは「得意と好きは違う」「好きなことは、ほっといてもやってしまうもの」といった具体的な説明があり、学生は自分の行動や感情を丁寧に振り返りながら取り組んでいきました。

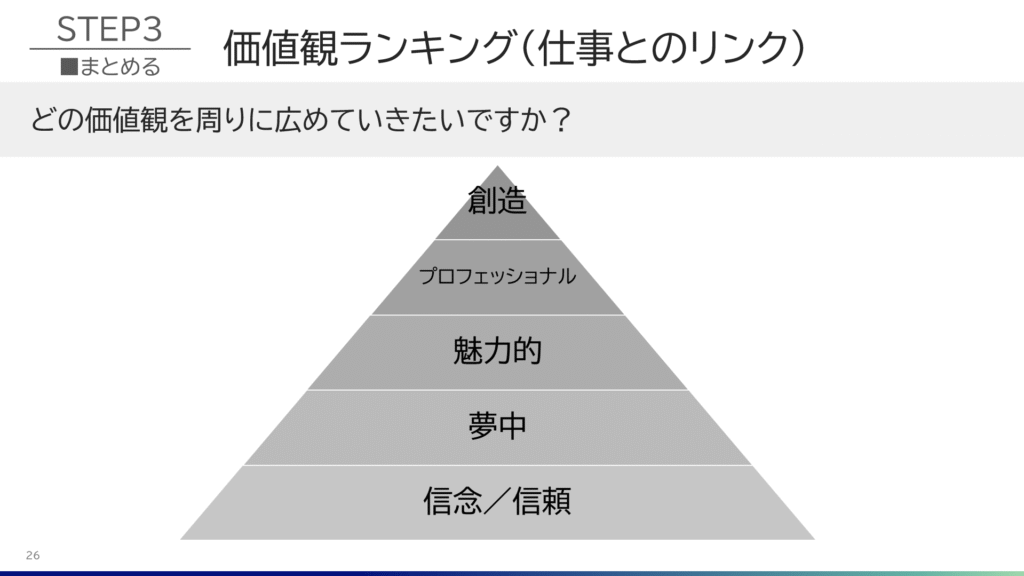

次に行われたのが、「価値観リスト」を活用した“直感的な選択”です。学生には数十種類の価値観が記載されたリストが配布され、そこから自分が心から大切にしていると思える言葉を5つ選ぶという課題が出されました。選択後はそれらの価値観をピラミッド型に並べ、自分にとっての「土台となる価値観」と「目指す方向性」を可視化。さらに、その中で「社会に広げていきたい価値観」を1つ選び、仕事や生き方との接点を見出していくワークが行われました。

学生同士でのシェアの時間も設けられ、それぞれが自分の価値観や迷いを語る場面では、教室のあちこちで活発な対話が生まれていました。「直感で選んだ価値観が意外にもしっくりきた」「他の人の価値観と比べて、自分らしさが見えた」といった声も聞かれ、自己認識の深まりと他者理解が同時に進んだ様子がうかがえました。

このようにして、自分の「大切にしたいこと」を明らかにし、それを起点に「社会にどう影響を与えたいか」を考える流れは、学生にとって単なる内省を超えた“行動を前提とした思考”を促す機会となりました。

「やりたいこと」と「社会との接点」をつなぐ思考プロセス

今回の講義では、学生自身の「やりたいこと」を見出すことだけでなく、それを「社会」とどうつなげていくかという観点も大切に扱われました。

野口は、「やりたいことはあくまで個人の内面に根ざしたものである一方、それを仕事として成立させるには、社会との接点を見つけることが必要だ」と語りました。つまり、自分が本当に大切にしたい価値観を、どのような形で他者や社会に伝播させていきたいのかという視点が求められたのです。

学生たちは、自らが選んだ5つの価値観をピラミッド状に並べた上で、その中でも「社会に広げていきたい」と思えるキーワードに印を付けていきました。たとえば「夢中」「信頼」「創造性」など、それぞれの学生が自分の言葉で意味づけを行いながら、社会における自分の役割や貢献の可能性を考えていきました。

このプロセスは、単なる“自己分析”とは異なります。個人の内なる願いを、他者や社会との関係性の中で具体化する試みであり、「自分の人生」と「仕事」という二つの軸を接続する重要なステップとなりました。

また、のぎ値は「志は変わってよい」と明言し、学生たちに「今この瞬間の直感を信じて、仮でもいいから決めてみること」の大切さを強調しました。このメッセージは、正解のない未来に対する不安を抱える学生たちにとって、背中を押す言葉となったようです。

「こうしようと心に決めたこと」——志とは、難しい理想ではなく、行動の原点にある小さな意志であることを実感する時間となりました。

自分の価値観を言語化する——直感と対話から生まれる気づき

ワーク後半では、学生それぞれが選んだ5つの価値観をピラミッドに並べ、「どれが自分にとっての土台なのか」「何を最も大切にしたいのか」を考える時間が設けられました。このプロセスは、言葉を単に選ぶのではなく、「なぜ自分はそれを選んだのか」という深い内省を伴うものです。

野口自身も、過去に自らの価値観を整理した体験を例に示し、「信頼される人になりたい」という価値観が、自身の行動やキャリアにどのような影響を与えてきたかを語りました。これにより、学生たちは“価値観が自分の人生の選択を形作っている”ことへの実感を深めていきました。

その後、選んだ価値観についてグループで共有する時間が設けられ、教室内には自然と対話が生まれました。自分の中では何となく大事だと感じていた言葉を、他者に説明する中で、改めてその意味や背景が明確になっていく様子が印象的でした。

「直感で選んだはずなのに、言葉にしてみたら思いのほか深い理由が見つかった」

「人の価値観に触れることで、自分の価値観にも新しい意味づけができた」

こうした声も多く聞かれ、直感的な選択と他者との対話を通じて、自己理解が多層的に深まっていくことが確認されました。

また、ワークの最後には「自分の価値観の中で、どれを社会に広げていきたいか」に印をつけるステップが設けられました。これにより、学生は「自分の内面」と「社会的な役割」の両方に目を向けることができ、志をもつことの意味を実感する流れとなりました。

激変する社会にどう立ち向かうか——「志」が持つ未来への羅針盤

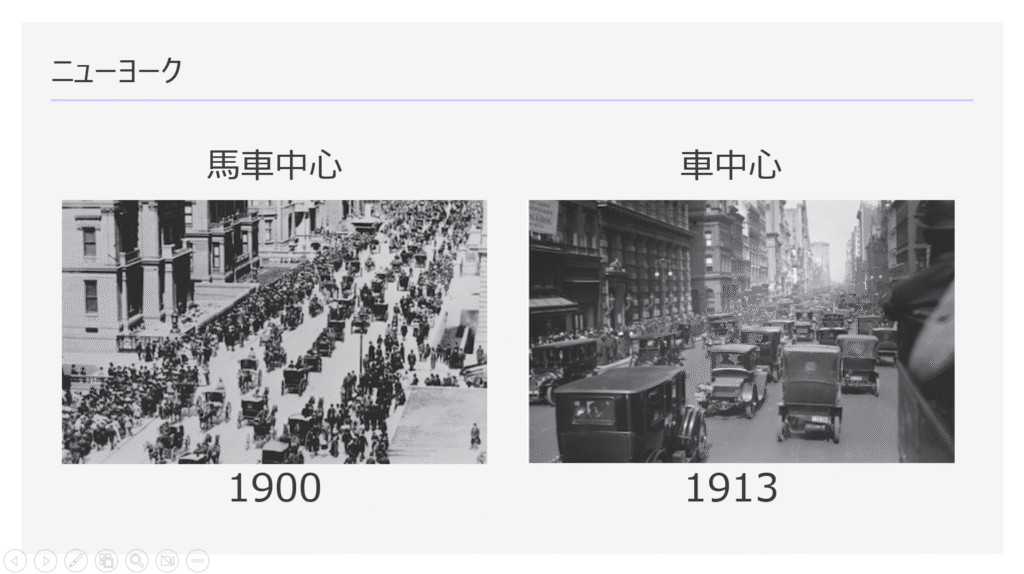

講義の終盤では、「志を持つこと」がなぜこれほど重要なのかという問いに対して、社会の変化を示す具体的な事例が紹介されました。

野口が提示したのは、1900年から1913年までのわずか13年間で、ニューヨークの街並みが馬車中心から自動車中心へと一変した写真の比較です。わずか10年余りで社会の常識が一変する、そのインパクトに学生たちは驚きを隠せませんでした。

さらに、世界の主要企業ランキングにおいても、わずか10年で上位企業の2/3が入れ替わるというデータが示され、「いま社会的に価値があるとされているものも、近い将来には変わってしまう可能性が高い」という現実が語られました。

このように社会が予測不能なスピードで変化していく中で、「外側の基準や流行に従って進路を選ぶこと」の危うさが浮き彫りになります。だからこそ、「自分がこうしようと心に決めたこと=志」が、どんな時代の変化にも左右されない、個人の人生を支える羅針盤となるのです。

野口は、「志とは、他人の意見や社会の風潮に左右されず、自分自身が“どう生きたいか”を根拠にして選ぶものだ」と強調しました。そのうえで、現代の日本社会において、こうした志を持って生きている人が実は少ないことを指摘し、「だからこそ、志を持つ人には可能性がある」と学生に語りかけました。

学生にとって、変化する社会に不安を抱えることは当然ですが、「だからこそ、自分の中に答えを持つ必要がある」——このメッセージは、多くの学生の心に残るものであったに違いありません。

学生たちの声とともに振り返る、今日の学びの本質

講義の最後には、学生たちが自身の選んだ価値観をもとに、再び少人数での対話を行いました。ワークを通じて得られた気づきや迷い、言葉にすることの難しさ、他者の価値観に触れたことによる発見など、それぞれが体験した“個別の学び”が、対話を通じて共有されていきました。

「自分の大切にしていることを言葉にして、初めて“これが自分の軸かもしれない”と気づけた」

「他人と違う価値観を持っていることを不安に思っていたけれど、むしろ自分らしさだと感じられた」

「今までは“やりたいこと=就職先”としか考えていなかったけど、“自分の価値観を社会にどう伝えるか”という視点が新しかった」

といった声が聞かれ、学生たちにとって、今回の講義が単なる“自己分析の機会”ではなく、“自分の存在意義を問い直す時間”となっていたことがうかがえました。

講義の冒頭では明かされなかった「なぜ志が重要なのか」という問いに対し、野口は最後にこう締めくくりました。

「志とは、自分の人生を自分で選び取る力です。社会がどれだけ変わっても、他人の意見がどれだけあふれても、自分の中に“こう生きたい”という意思がある限り、人はしなやかに立ち上がれる。」

このメッセージは、急速に変化し不確実性の高い時代を生きる学生たちにとって、大きな励ましとなったことでしょう。

本講義は、次回・次々回へと続く三部構成の初回として、「志」の原点に立ち返り、「自分の中にある答え」に気づくための第一歩となりました。

学生たちがこれからの人生を歩む上で、今回の学びが確かな足場となることを願っています。